當 AI 不只提供產能,還當起需求端:Web 2.0 模式的崩壞路線?

想像有一天,你的購物清單不是自己開,而是 ChatGPT 自動幫你準備好、下單、付款、送到家。這一天,Amazon、Shopee、Google Ads 都沒有被你打開過一次。

這應該不是科幻,而是 AI 同時成為供給端與需求端後的世界。回頭看,我們是怎麼從 Web 2.0 的平台時代走到這一步的?

曾經多依賴的平台世界

如果你在 2000 年後有用過網路,你應該還記得那個時代的「平台熱」。那時候,我們剛從 Web 1.0 的靜態網站走出來——那是一個網站像小冊子一樣,只有幾頁,內容固定,更新要靠站長自己動手改 HTML。

然後 Web 2.0 出現了。

這個名詞聽起來很潮,其實背後的意思很簡單:用戶不再只是看的人,還可以是創作的人。

- 你在 Facebook 貼文

- 你在 YouTube 上傳影片

- 你在 PTT 或論壇發表心得

- 你在 Shopee 開店賣東西

平台變成一個大市集,聚集了全球的供給(賣家、創作者)與需求(買家、觀眾)。 它們賺錢的方法,就是幫供需兩邊牽線,順便在中間抽一點。

這個模式行之有年,養活了 Google、Meta、亞馬遜等一整批網路巨頭。 它們的價值有三大核心:

- 有一大堆人聚在這裡(用戶基數大)

- 有很多內容或商品(供給豐富)

- 有一套厲害的演算法,把東西推給對的人(分發能力)

但這一切,有一個前提——平台只負責撮合,供給和需求都是人類。 而接下來 AI 要做的事情,也許會把這個前提徹底打破。

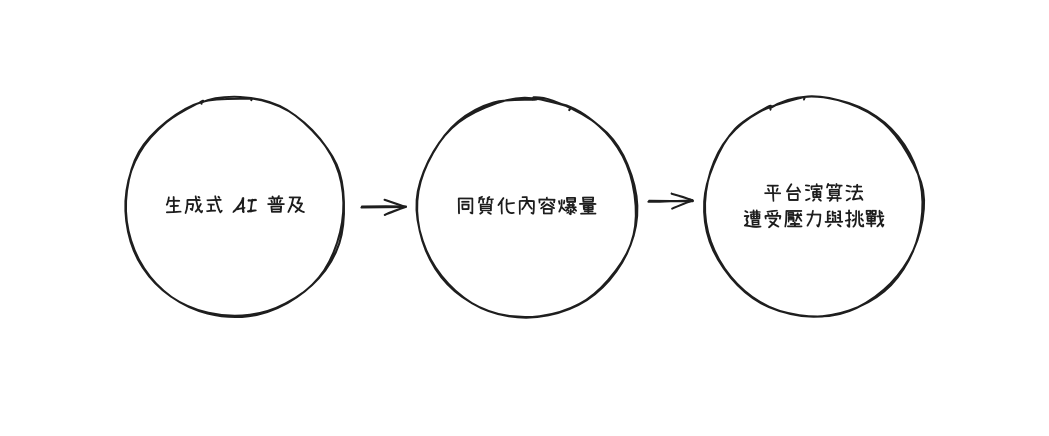

AI 先衝擊供給

我們先講現在已經發生的事——AI 在供給側的革命。 以前做內容很花時間:

- 寫一篇文章要幾小時甚至幾天

- 拍影片要拍攝、剪輯、配樂

- 做設計要用 Photoshop 一個一個圖層慢慢疊

- 寫程式要一行一行 Debug

平台的價值在這裡很明顯——創作者辛苦生產,平台幫你曝光,幫你找到觀眾或買家。但現在生成式 AI 一出來,遊戲規則直接變了。

- ChatGPT、Claude 幾秒就能寫好幾千字的文章

- Midjourney、Stable Diffusion 幾秒畫一張插畫

- Suno、Udio 幾秒作曲、編曲、錄歌

- GitHub Copilot、Cursor、Claude Code 幾秒生成程式碼

換句話說,生產一個作品的成本幾乎變成零。 而且,AI 不會累、不會請假、不需要靈感,也不會抱怨。你想要多少,它就生多少。結果是什麼?

- 內容瞬間爆量:到處都是文章、影片、圖片,從教學到小說到廣告文案。

- 同質化嚴重:很多東西看起來差不多,因為它們可能是用同一個模型生的。

- 人類的創作優勢被削弱:除非你有非常獨特的觀點或經驗,否則你的作品可能跟 AI 生成的沒有本質差別。

在這個階段,平台還活得不錯,因為內容太多了,人們需要演算法幫忙篩選。

但這只是第一步。

AI 開始搶需求方

想像一下,以前如果你要買一雙鞋,你會怎麼做?

- 打開 Google 搜尋

- 在 Facebook、Instagram 上看廣告

- 去 Shopee 或 Amazon 找關鍵字

這中間,平台是必要的——它幫你找到賣鞋的人,幫賣鞋的人找到你。但如果今天你的 AI 助理可以幫你做這件事呢? 你只要對它說:「我想要一雙適合跑步的鞋,預算 3000 台幣」,它就能:

- 自動在全網找出符合條件的鞋子

- 比對價格、庫存、評價

- 跟賣家談價格(自動議價)

- 幫你下單、付錢、寄到家

全程不需要你打開任何平台。 在這種情況下,平台作為中間人的價值就被壓縮了,因為需求和供給是直接對接的。

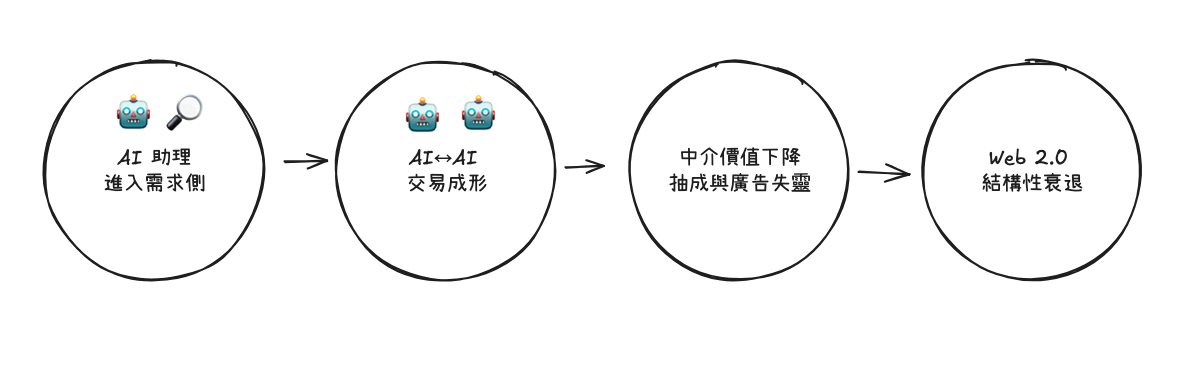

AI 自己也變成需求端

到這裡,你可能會想:「好啦,AI 幫人找東西,我懂,但平台還是可以服務那些人嘛。」 但更大的轉變是——AI 不只幫人找東西,AI 自己也會需要東西。

這聽起來有點怪,但我們一步步拆開來看。

1. AI 為人類代理需求(Human Proxy)

AI 助理(Agent)會 24 小時幫你找你需要的東西。 它可能同時幫幾百萬個人工作,所以它每天要消化、篩選、比較、購買的東西是海量的。 在供給方的眼中,真正跟他們對話、下單、合作的:

已經不是人,而是 AI。

2. AI 彼此之間形成需求生態(AI-to-AI Economy)

AI 本身也會有需求:

- 一個遊戲 AI 想要生成更真實的場景,需要其他 AI 幫它畫圖、做 3D 模型

- 一個金融分析 AI 想要提升準確率,需要別的 AI 生更多模擬數據或原生資料

- 一個語言模型想要更懂醫學,需要從醫療 AI 那裡獲取資料和案例

AI 不只是生產端,也是消費端。 AI 會買 AI 生的東西,甚至訂製 AI 專門為它做的內容。

跟人類不同,AI 不需要睡覺、不需要等待靈感、不會受限於閱讀速度。 它們可以每秒處理、消化、購買成千上萬份內容或數據。 這種需求規模,已經不是任何人類市場能比的。

Web 2.0 為什麼不合時宜?

Web 2.0 的運作假設是:

- 需求是人

- 供給是人

- 平台負責牽線

但當供給和需求兩邊都是 AI 時,平台的優勢全沒了。因為 AI 之間的交易不需要:

- 人類可讀的介面(網站、APP)

- 人類社交邏輯(按讚、留言、分享)

- 大量的內容沉澱(AI 可以直接生成需要的版本)

它們只需要 API、協議、資料格式。 這種交易速度快、成本低、不需要中間廣告,也不需要平台收取高額抽成,會產生新的經濟模型:

AI 原生時代的新樣貌

當平台被繞過,經濟活動會變成這樣:

- 每個人都有專屬 AI 助理:你跟它說需求,它自己去找、去買、去談。

- AI 跟 AI 直接交易:不用經過 Shopee、Amazon、Google Ads。

- 內容即時生成:不再有固定的商品頁、影片,而是為當下需求量身打造。

- 價值不再是流量,而是轉化效率:誰能更快、更準地滿足需求,誰就贏。

在這個世界裡,平台的角色會更接近基礎設施提供者(像電力公司、網路供應商、原始第一手資料的提供方),而不是一個人流聚集地。

我們舉個例子:在幾年後的未來,王小姐早上 7 點起床,手機螢幕沒有跳出任何廣告,也沒有通知她去看什麼平台的最新推文。 取而代之的是,她的 AI 助理「小王」已經整理好今天的行程與所有細節:

早餐?小王昨天已經根據她的血糖數據,幫她訂好低糖高蛋白餐,送到家門口。交通?小王根據天氣、路況,直接幫她叫了計程車,Robotaxi 已經在樓下等。工作簡報?小王自動從公司內部資料、外部新聞、競爭對手報告中,生成了量身定做的 PPT。

這一整天,她沒有主動打開任何購物網站或搜尋引擎,因為所有需求,小王都比她自己先知道,並且比任何平台更快解決。對商家來說,真正的顧客不是王小姐,而是「小王」。 他們不再投廣告給人類,而是讓自己的商品資料對 AI 助理透明、可即時比價、可機器直接下單。

Web 2.0 的網站或平台?這一天沒有被打開過一次。

我們再舉一個例子:在一個看不到的網路層面,有一個「無人市場」。 這裡沒有購物車、沒有首頁推薦,甚至沒有圖片和影片,只有 API、資料格式、加密協議。

一個遊戲公司正在開發全新冒險遊戲,但場景素材不足。他們的 AI 美術主管直接連上這個市場,向其他 AI 發送需求:「我要 500 個不同風格的古代城堡 3D 模型」。幾秒後,全球上百個 AI 競標,提供即時生成的模型檔案,並附帶品質評分與渲染速度指標。遊戲公司 AI 選擇最佳組合,完成交易,款項自動透過智能合約結清。

整個過程不到 30 秒,沒有任何人類介入。

對企業與個人的啟示

對企業來說,不要只依賴平台導流,要建立直接接觸 AI 代理的能力。提早把 API、資料介面、即時生成系統做好,讓 AI 能直接跟你合作。價格和服務要能機器可讀、可比較。

因為你的客戶可能是 AI。

對創作者,作品不只是給人看,也可能是給 AI 用。內容要結構化、可拆解、可機器讀取,才能進入 AI-to-AI 的分發路線。

你的觀眾可能不是「百萬人」,而是「幾千個 AI」。

(它們能幫你接觸更多終端人類)

讓 AI 無法繞過你

Web 2.0 曾經是人類網路生活的中心,但我認為它的基礎假設——以人為主的供需關係——正在鬆動。 AI 先是讓供給爆量,然後直接介入需求端,最後連自己都變成需求端,跟自己進行交易。 未來的經濟,不會是「大家聚在一個平台上找東西」,而是「東西自己找到需要它的 AI,再由 AI 把它交到人手上」。

當 AI 成為供給與需求兩端的主要力量時,Web 2.0 平台若只守著人類入口,終將被邊緣化。而到那個時候,Web 2.0 的獨立網站和平台的黃金時代,就會正式畫下句點。那要如何讓 AI 無法繞過你呢?我這邊有幾個粗淺的想法。

1/ 從平台轉型為協議:Web 2.0 的價值來自聚合供需,但在 AI-to-AI 交易時,聚合場景已經不需要人類介面。未來的關鍵不在於「把人留在平台」,而在於「成為交易必經的協議層」。所謂「協議層」可以理解為一組標準與基礎設施:

- 統一的 API 接口,讓供給端與需求端 AI 可以即時對接

- 標準化的商品與內容描述格式,方便 AI 自動解析

- 內建的支付、結算、驗證機制,降低雙方交易成本

這意味著,平台不再是唯一的交易地點,而是變成「任何交易都會用到的管道」。OpenSea 推出 Seaport 協議、Stripe 提供全球支付 API,都是典型案例。當你的服務變成基礎設施時,就算用戶和流量被分散,你依然在每一筆交易中分一杯羹。

2/ 直接服務 AI 代理:既然未來主要客戶可能是 AI 代理,那麼平台就該學會直接服務 AI,而不是等它們帶著人類用戶上門。這意味著要設計一套「AI 專屬服務層」:

- 提供機器可讀的商品庫存與價格 API

- 支援 AI 即時下單、批量採購、狀態查詢

- 提供 AI 可用的品質評分、出貨時間、履約保證資訊

想像一下,如果 Amazon 為 AI 助理提供專屬 API,當用戶在個人助理裡輸入「幫我準備一場 20 人的派對」,助理就能自動完成採購、配送與付款,Amazon 不需要經過網頁或 APP,就能完成一次完整交易。這種模式下,平台仍然是供應鏈的核心,只是服務對象換成了 AI。

3/ 成為信任與驗證的基礎:生成式 AI 讓內容與商品的生產成本趨近於零,但同時也帶來品質與真實性的風險。未來的市場將不只是「找到東西」,而是「確保這東西是真的、符合要求」。如eBay 的 Authenticity Guarantee,平台在這裡的角色,就是成為信任節點:

- 對內容與商品加上可驗證的數位簽章與來源標註(Content Provenance)

- 引入第三方驗證流程,例如品質檢測、認證標章

- 提供 AI 可直接讀取的信譽分數與風險評估 API

當 AI 助理要替用戶下單時,如果它能調用「平台信譽 API」確認供應商的歷史履約率與品質穩定度,就會優先選擇這個平台的交易對象。這樣的平台,不再只是曝光管道,而是交易可信度的保證人。

4/ 掌握數據與洞察流:Web 2.0 的核心資產是流量,但在 AI 主導的世界裡,流量不再是唯一稀缺資源。AI 不需要逛平台,它需要的是高質量、結構化、可即時調用的數據。如:Shopify 的後台分析報告,平台可以把重心放在:

- 收集與清洗高品質交易與行為數據

- 用這些數據提供 AI 或商家決策支援或預測

- 與 AI 平台建立數據交換合作,成為它們的資料供應商

想像一個電商平台,不僅賣東西,還能提供 AI 助理「某品類商品在特定地區的價格波動趨勢」,這樣的平台在交易鏈上就有不可替代的戰略價值。

5/ 經營不可替代的人類社群:AI 可以極致優化交易效率,但它無法複製人類的情感、社交與歸屬感。平台如果能在這方面深耕,仍然可以保有長期的護城河。這代表要打造:

- 高參與度的專屬社群

- 線下活動與體驗,例如見面會、會員日、品牌巡展

- 與品牌與用戶共創文化內容

Apple 雖然早就有線上銷售,但依然投入巨資經營 Apple Store 的線下體驗,因為它知道那是一種 AI 無法替代的情感黏性。同樣的,Discord 維繫玩家社群,靠的不是交易,而是共通的語言與文化。在 Web3 和幣圈也是同樣的道理。

它仍然能在 AI 原生經濟裡找到自己的位置。未來的平台競爭已經不再是「誰的流量多」,而是「誰能在 AI 主導的供需世界中,保有不可替代的節點價值」。

對 Web 2.0 而言,這是一場痛苦但必要的進化——

不改,崩壞只是時間問題;但如果改得好,AI 時代反而是一次重生的契機。